.

(Пьеса в 2-х действиях, без антракта)

.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

.

О Н

ОНА

МУЗЫКАНТ

ДЕВУШКА

П Р О Л О Г

.

А. В И В А Л Ь Д И. КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ (СОЛЬ МАЖОР)

1. РRЕSТО.

Швейцарские Альпы. Пустынная заправочная станция на горной дороге. На табло, висящем над колонками – цены на бензин и – выше – дата. Сегодня – 6 ОКТЯБРЯ.

...На дороге появляется м у ж ч и н а в джинсах, в куртке, с большой кожаной сумкой на плече.

Слышится шум приближающегося автомобиля. Мужчина оборачивается, поднимает руку. Машина проносится мимо. Мужчина идет дальше. Снова шум автомобиля. Мужчина поднимает руку. Машина останавливается. Cлышен шум открывающейся двери. Появляется ж е н щ и н а. Она не обращает внимания на мужчину, бензин ей тоже, судя по всему, не нужен. Она бросает взгляд на яркие этикетки банок и упаковок, выставленных за стеклянной стеной, затем идет к маленькому окошку кассы, показывает кому-то невидимому за окном на витрину, протягивает купюру, получает банку «колы» и сдачу. Тут же, у окошка, она открывает банку, делает несколько глотков и возвращается к машине. Поджидавший ее мужчина обращается к ней, что-то говорит; она, коротко оглядев его, согласно кивает. Шум отъезжающей машины.

Затемнение.

.

2. АDAGIO.

Вечер. Развилка. Указатель: «PАRIS» – в одну сторону, «GЕNÈVE» – в другую. Шум останавливающейся машины. М у ж ч и н а выходит, что-то говорит (очевидно, благодарит) в сторону машины. Машина удаляется по направлению к Женеве. Мужчина, оглядываясь, – время от времени – не видно ли попутной машины – направляется в сторону Парижа...

Затемнение.

.

3. АLLEGRО.

В луче света возникает календарь с заправочной станции – сменяются, щелкая, месяцы: «НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ...»

Деревянный дом – «шале» – в одном из предгорий Альп, окруженный обширным садом – несколько высоких кипарисов, остальную площадь сада занимают всевозможные цветы. Дом стоит на склоне горы: с той стороны, которая нам не видна, он – до второго этажа – как бы врыт в землю; с этой же стороны, хорошо нам видной, он встает высоко во все свои почти три этажа (третьим этажом можно считать полуэтаж под самой крышей – что-то общее между чердаком и антресолями). По фасаду дома, вдоль всего второго этажа проходит широкий балкон. Если смотреть чуть снизу, то кажется, что дом встроен в поднимающийся крутой стеной лес, если же смотреть со стороны дома – с балкона – вниз, то почти всё видимое пространство занимает огромное Озеро с красиво возвышающимися на другом берегу горами (всё это – и горы, и Озеро – мы увидим в следующей картине); между Озером и домом, взлетевшим на гору и оторвавшимся от других подобных построек, разбросанных по подножью горы, лежит маленький городок, вытянувшийся вдоль Озера...

Утро. На балкон выходит ж е н щ и н а в распахнутом, наброшенном на ночную рубашку, халате. Она смотрит, прищурившись, на небо, на Озеро, как бы стараясь угадать, что за погода ожидается... Внизу, на грунтовой дороге, поднимающейся снизу и огибающей дом, появляется м у ж ч и н а с сумкой на плече... Это те же самые мужчина и женщина, которых мы видели на заправочной станции. Женщина замечает его, всматривается какое-то время и, кажется, узнаёт своего случайного попутчика. Еще какое-то время они смотрят друг на друга, затем она показывает ему рукой на невидимую в саду тропинку, ведущую к спрятанному за деревом и кустами, с левой стороны дома, крыльцу и исчезает в доме. Медленно, и как-то неуверенно ступая, мужчина начинает подниматься по тропинке, вдруг – как от пронзившей тело острой боли – резко сгибается, сумка соскальзывает с плеча, и сам он, на подогнувшихся ногах, опускается на землю...

.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

.

В доме. Комната на втором этаже. Прямо перед нами – из открытых дверей, ведущих на балкон, из широких окон – вид на озеро. На антресолях, под сходящейся углом крышей, тоже – большое – полукругом – окно. Справа от нас, вдоль стены, поднимается лестница, ведущая на антресоли. За ней, в углу, отгороженным невысокой стойкой, можно разглядеть газовую плиту, холодильник; этот угол можно условно назвать «кухней». Перед лестницей, на переднем плане – входная дверь (дом, как было сказано в «Прологе», стоит на склоне горы, и поэтому входная дверь – с прилегающим к порогу крыльцом – ведет сразу на второй этаж). С левой стороны, у стены – невысокий диван, перед ним, ближе к нам, видны несколько ступенек лестницы, ведущей вниз, на первый этаж. На балконе, у дверей. виднеется деревянное вертящееся кресло. Посреди комнаты – небольшой круглый стол на одной ножке, два стула. Рядом – мольберт с неоконченной картиной, изображающей огромную, причудливо изогнутую, морскую раковину. На стенах – другие, разных размеров, картины – масло и акварель, – на которых (за исключением одного портрета, с которого на нас смотрит мужчина в концертном костюме, со скрипкою в руке) изображено примерно одно и то же: море и покрытые зеленью острова – острова днем, острова ночью, острова, на закате... Повсюду – в расставленных по всему дому вазах, горшках и кадках – диковинные тропические растения. Всё это, вместе с распластанными на стенах морскими звездами, с ползущей по комнате черепахой, с – заполненным синим – пространством за окнами – Озеро и небо, разделенные волнистой линией гор, – создает полное ощущение – вплоть до запахов – близкого присутствия м о р я...

.

Вечер. Дверь на балкон открыта. О н лежит на диване, спит; под расстегнутой рубашкой – на правом боку, чуть выше пояса – белеет бинт. О н а, с кистью в руке, у мольберта – «доводит» раковину.

Слышится негромкая, спокойная музыка: как будто где-то рядом – но очень тихо – кто-то играет на пианино...

Он просыпается, смотрит на Нее какое-то время, затем садится на диване.

ОНА (не отрываясь от холста). ...А если бы я жила не одна?.. (речь ее почти безупречна, но говорит она с заметным акцентом).

ОН. Ушел бы.

ОНА. А это ничего не меняет. Вы и так уйдете. Пару дней поедите фруктов, подышите воздухом – многие сюда специально приезжают, чтобы этим воздухом дышать – и уйдете.

Откладывает кисть, идет к лестнице, ведущей вниз, на первый – невидимый нам – этаж, спускается.

ОН. Да, знаю, сюда Чарли Чаплин и Достоевский приезжали дышать...

Она возвращается с комплектом белья и подушкой, стелет постель на диване.

ОН (наблюдая за ней). Спасибо за перевязку – очень талантливо...

ОНА. Не за что.

ОН. Вы врач?..

ОНА. Нет. Моя мать была врачом. И часто вас пытаются зарезать?..

ОН. Да вы не бойтесь – я не бандит, я наоборот – поэт.

ОНА. А я и не боюсь. Спокойной ночи.

Уходит снова вниз, к с е б е.

Он встает, проходит по комнате, оглядывая стены, покрытые островами, выходит на балкон, усаживается в кресло, как бы примеряя его к себе, смотрит на звезды, на огни, рассыпанные вдоль всего побережья, чему-то улыбается...

Тихо играет пианино...

.

.

День. О н стоит перед большой картиной, висящей на стене: ослепительной синевы небо и море, а между ними – утопающий в зелени остров с белыми пятнами крыш и с длинной белой полосой пляжа...

Входит О н а.

ОНА (подходя к нему). Это Бермуды. (Показывает на другую картину). И это Бермуды. (Поворачивается к черному квадрату на другой стене). И это тоже, только это – ночью, ничего не видно…

Он смотрит на неё.

Я там родилась.

ОН. Я знаю. Тогда, в машине, я видел паспорт, там и адрес прочел.

Он прислушивается к звукам пианино, оглядывается, пытаясь определить, откуда они идут; видит маленький транзистор, стоящий на книжной полке. Он берет транзистор, пробует увеличить звук, но безрезультатно: приемник не работает – сломан. Он снова оглядывает комнату, но откуда звучит музыка, понять невозможно.

(Оглядываясь). У вас есть там кто-нибудь, родители, сестры-братья?..

ОНА. Где?

ОН. На Бермудах-то.

ОНА. Нет.

ОН. Жаль. (Снова оглядывается) ...Откуда эта музыка берется, не пойму...

ОНА. Ниоткуда.

ОН. Соседи?.. Такая слышимость.

ОНА (смеется). Нет. Это Ангел.

ОН (внимательно глядя на неё). Кто? . .

ОНА. Ангел мой. Я ведь не одна здесь живу...

Он оглядывается снова по сторонам.

ОНА. Нет, вы его не увидите. Он и мне-то редко показывается.

ОН. Он у вас... музыкант?..

ОН. Да.

ОН. Вот удача-то. Это судьба.

ОНА. Почему?

ОН. Потому, что у меня тоже Ангел есть, вернее, даже не Ангел, а Ангелица – танцовщица. Понимаете?.. Он – музыкант, она – танцовщица!.. Уже – театр!.. Представлявте, мы их познакомим, он – играет, она – танцует, может они понравятся друг другу, может, у них всё сложится...

ОНА (недоверчиво глядя на него). Они же – ангелы...

ОН. И что ж, что ангелы – тепла-то всем хочется. А ангелы, может, еще более одиноки, чем мы...

П а у з а.

Она идет к двери, надевает висящую у входа куртку.

ОНА. Я в это время всегда с Вофелесом гуляю. С котом. Кот, его звать Вофелес. Он дикий, живет в лесу, но когда я выхожу, он тут же прибегает, и мы с ним гуляем по лесу. Раньше у меня собака была, Ленор, и мы гуляли втроем, но сейчас Ленор умер, и Вофелес меня охраняет вместо него.

ОН. Можно с вами? . .

ОНА (с сомнением глядя на его бинты). Можно, только Вофелес будет прятаться: он не любит чужих.

Они выходят. Слышно, как она зовет: «Вофелес!.. Вофелес!..»

Музыка становится отчетливей. На антресолях, постепенно, высвечивается фигура М у з ы к а н т а. Это красивый молодой человек с большими грустными глазами Пьеро. На нем белый фрачный костюм. Пианино, звуки которого мы слышим, нет, видна лишь, как бы висящая в воздухе, перед Музыкантом, черно-белая клавиатура. Он играет, почти не касаясь пальцами клавиш...

Постепенно в комнате и за окнами темнеет. Свет с Музыканта уходит, музыка становится чуть слышной.

Они возвращаются.

Он проходит на балкон, садится в кресло (видно, что это кресло – любимый его предмет в этом доме – оно покорило его сердце сразу и бесповоротно; глядя на то, как он свободно и вольготно себя чувствует в нем, можно подумать, что он провел в этом кресле, на этом балконе, всю свою жизнь). Она выходит тоже на балкон, стоит за его спиной.

ОН. А на том берегу – огни, – там что?..

ОНА. Там – Франция.

ОН (кивая головой влево). ...А эти горы?..

ОНА. Это – Италия. А там (показывает вправо) – Германия, но ее сейчас не видно.

Она возвращается в комнату, спускается вниз, к себе. На первом этаже загорается свет. Он сидит все так же в кресле, смотрит, чему-то улыбаясь, на светящиеся на том берегу Озера, кажущиеся совсем близкими, огни.

ОН (негромко). Бон нюи, буэнас ночас, гутен нахт, все жандармерии, карабинерии и таможни! Спите спокойно, ребята: я объявляю перерыв. Я сижу на нейтральном швейцарском балконе и вдыхаю полной грудью очень полезный моему усталому здоровью воздух, которым дышали Чарли Чаплин и Достоевский...

Он поднимается с кресла, возвращается в дом, берет в руки комплект белья, приготовленный для него на диване, потом смотрит на лестницу, ведущую вниз: там горит свет и слышится шум воды: о н а принимает душ. Он бросает комплект снова на диван, входит в полосу пробивающегося снизу света и, постояв, прислушиваясь, еще немного – шум воды затих – спускается вниз.

Музыка становится всё отчетливей. В лунном свете, на антресолях, мы видим м у з ы к а н т а. Свет внизу гаснет. Легкий ветер шевелит прозрачные занавески на окнах и на двери, ведущей на балкон, и постепенно, за ними начинает угадываться профиль Д е в у ш к и в легком, прозрачном – таком же, как занавески, – платье... Глядя вверх, на Музыканта, она нерешительно входит в комнату; он замечает ее, музыка становится еще пронзительней и нежнее, он не спускает глаз с Девушки, которая начинает легко – невесомо – двигаться, танцуя, по комнате, прислушиваясь к музыке и растворяясь в ней...

Затемнение. В луче света всё тот же календарь с заправочной станции «перелистывает» несколько дней...

.

.

День. О н сидит на балконе, стучит по клавишам небольшой пишущей машинки, которую он возит всегда с собой. Иногда он отрывается от машинки, смотрит на Озеро, на Францию, на сад за окном и снова продолжает стучать по клавишам.

О н а входит из сада, с небольшим ведром в руках: в нем видны ножницы для подрезания цветов и другие садовые инструменты. Ставит ведро, затем подходит к нему, с интересом наблюдает за ним.

ОНА. Что ты пишешь?..

ОН. Не знаю... Наверное, роман… (Отрывается от машинки).

ОНА. А кто герой? Ты?..

ОН. Нет, но он тоже поэт, как и я. Действие происходит как бы в двух временах – в настоящем и в прошлом, в его детстве. Он, герой, однажды застревает в горах, в Альпах, где-то между Австрией и Германией, в отеле, в маленьком номере под крышей, снег, зима, он ни слова по-немецки, один, сначала – паника, тоска, желание запить, но потом он вдруг понимает что надо использовать этот шанс, начинает писать...

ОНА. Прочти что-нибудь…

Он просматривает несколько страниц, из того, что уже написал, выбирает одну, читает.

ОН. «…По ночам, иногда, он просыпался от стука – ветер стучал по крыше, в горах был буран, грохот и вой ветра были совсем рядом, и это тоже ему нравилось. Вообще, всё, что с ним сейчас происходило – происходило как бы не с ним, а с кем-то другим. У него было ощущение, что он смотрит какой-то фильм, и сам он – отстранился, затаился в зале, а кто-то, похожий на него живет в этом номере, ходит днем по улицам городка, здоровается с людьми, спускается в ресторан обедать, бродит по горам... В этом фильме ничего не происходило, но это-то как раз его и привлекало: в его жизни всегда так много всего происходило, что он никак не мог поверить, не мог привыкнуть к мысли, что может быть вот такая жизнь – спокойная, размеренная, и вместе с тем, необычайно наполненная чистым горным воздухом, ровным глубоким дыханием, п о к о е м... И он готов уже был поддаться этому течению, готов был уже вместе с героем этого фильма вдохнуть полной грудью туман, заползающий в окно его комнаты, но что-то мешало ему, что-то не отпускало его до конца, и он знал, что это. Он привык, что за всё надо платить, и за этот неожиданный покой, подаренный ему кем-то, тоже рано или поздно с него спросится. Но он отгонял эту мысль, начинал думать о том, что надо воспользоваться этой передышкой и сесть за работу. Он так долго говорил всем, что он писатель, что пора уже было что-то и написать…» (Кончает читать, смотрит на нее).

П а у з а.

...Ну, вот...

Он встает, проходит по комнате, разминая ноги.

…А тебе не бывает скучно, одной, тут? . .

ОНА (удивленно). Да у меня много дел всяких... Это я сейчас, с тобой, ничего не делаю, а так... (кивает на картины). Да и в саду – знаешь, сколько работы?.. А зимой, когда не могу видеть – бывает иногда – ни холст, ни краски, – читаю, учу испанский... Мне не скучно, с чего ты взял?.. И потом, почему ты решил. что я одна, я совсем не одна, у меня кот есть, хоть и полудикий, но кот, у меня Ленор был, только умер, собака моя... А потом, и это не всё. У меня же еще Ангел есть...

ОН (думая о чем-то своем). ...Что ж, так никогда и не выходишь из замка своего?..

ОНА. Лучше было бы, если б не выходила: тебя бы не встретила, никто бы меня сейчас не допрашивал.

ОН. Да, действительно, не подумал...

ОНА. ...Конечно, выхожу иногда – продаю свои острова – надо же жить на что-то... Еще – в магазин, за продуктами, езжу...

ОН (по-прежнему отвлеченно). Но у тебя же столько земли... Ведь глупо тратить деньги на еду, когда ты можешь всё выращивать сама (кивает в сторону сада за окном) – картошку, лук, помидоры... еще не знаю, что… морковь...

ОНА (растерянно). Да?.. Наверное… Я не думала… Нет-нет... Я люблю, когда в саду растут цветы... деревья и цветы.

Он ходит по комнате, останавливается перед портретом мужчины со скрипкой в руках.

ОН. А это кто? . .

ОНА. Отец. Там, на Бермудах, был небольшой оркестр, он играл в нем. У него было классическое образование, но он очень любил черную музыку. Ты любишь черную музыку?.. Я очень люблю, на Бермудах вообще все черные, у меня была черная... нанка... нианка, знаешь, они там хорошие, веселые, там вообще было так хорошо, это был рай… Когда я вспоминаю Бермуды, у меня начинает болеть сердце, у меня было прекрасное детство... Отец – англичанин, мать – француженка: в доме говорили на двух языках, а нианка меня учила петь свои песни, на её языке...

ОН. А как ты выучила...

ОНА. ...твой язык?.. (Смеется) Я ждала, когда ты меня спросишь. Выучила. У меня был хороший учитель. Твой со-о-течественник.

ОН. Он, что же, жил... тоже здесь?.. В этом доме?..

ОНА (смеется). Нет. Там, на Бермудах. Это был офицер, иммигрант, ему было восемьдесят два года, он всегда был одет... élégаnt... всегда выглядел, как на приеме... Он меня заставлял учить наизусть стихи ваших старых поэтов... Он рассказывал мне, как его в детстве учил гувернер французскому и английскому языку... и еще он рассказывал, как его сестру убили у него на глазах солдаты... На Бермудах тоже есть своя армия, там вообще всё есть, как везде, там и правительство бермудское есть...

ОН. «Бермудская власть»? . .

ОНА. Да... только всё смешное. В этой армии все солдаты черные, есть и белые, мой брат, раr ехеmрle, но они все такие смешные, они боятся очень собаку... Ты знаешь парад?.. Вот один раз был парад, бермудская армия маршировала, и вдруг перед ними вышла маленькая собака. И весь парад, знаешь, – вот так – ее обходил, около собаки было пустое место... (смеется).

Он продолжает ходить по комнате, неожиданно останавливается перед телефонным аппаратом.

ОН. Слушай, а почему у тебя телефон всегда молчит?.. Он что, не работает?.. (Снимает трубку, слушает: гудка нет).

ОНА. Ты хочешь кому-то позвонить?..

ОН. Нет-нет. Наоборот. Мне очень нравится, что он молчит.

ОНА. Я его отключила. Уже давно. Родственников у меня нет, близких друзей тоже. Остальные (кивает головой на лежащий внизу город)... Обо всем, что они хотят от меня, я узнаю по почте...

П а у з а .

...Наверное, я не люблю людей.... Я закрываюсь от них здесь, в этом доме, но они все равно приходят сюда, стучатся, присылают бумаги, я ничего не понимаю в этих бумагах, я ненавижу их, иногда хочется плакать от отчаяния – мне кажется, что я живая похоронена в этих бумагах, мне хочется вернуться в детство, на Бермуды, потому что там не было никаких бумаг, там было не много людей, а те, которые были – любили меня, а я – любила их... А эти – приходят, стучатся, вежливо, но неотступно, не люди, а агенты какие-то – страховые, налоговые...

П а у з а.

ОН. Что ж ты... не вернешься туда?..

ОНА. Да ведь там тоже ничего уже не осталось от тех островов… Они пришли туда, застроили всё отелями, ресторанами, магазинами... Там сейчас – так же, как и здесь, только там это видеть больнее... (Помолчав) …Там долго оставался нетронутым один остров, потому что это было частное владение одного ученого... орнитолóг… все его считали ненормальным, а я с ним дружила, меня родители отпускали к нему на остров, он жил там один, не совсем, правда, с ним еще жила одна женщина, черная, которая занималась хозяйством, вроде служанки что-то, я думаю, что она ему и женой была, он никого не пускал на этот остров – занимался своими птицами и больше его ничего не интересовало; там были птицы, на острове, каких нигде в мире больше нет; мне казалось, что он знает по имени каждую птицу на этом острове! К нему журналисты со всего мира приезжали – он очень известный был – но он редко кого из них тоже пускал. О нем много писали, у меня есть почти все статьи о нем – видишь? – вон журналы стоят – это всё о нем и о его острове статьи, вот... (идет к полке, берет один из толстых журналов «Америка» ) ...«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ БЫТЬ БОГОМ» – это о нем, только он никогда не хотел быть Богом, он поэтому и не любил пускать туда журналистов, потому что они потом всё врали...

П а у з а. Он рассматривает журнал, который она ему дала.

ОН (листая журнал). А где он сейчас, твой орнитолóг?

ОНА. Не знаю. Думаю, что его уже нет – он тогда уже был очень старый... Несколько лет назад я ему написала, но мне никто не ответил... Они все только и ждали его смерти, чтобы усеять остров отелями, дискотеками и пивными автоматами... (После паузы). Вот я и живу тут. Этот дом – единственное место, где я могу еще жить. Конечно, это не Бермуды, но маленькая частица островов здесь есть, и этот дом для меня – всё, вся жизнь. Если бы не Дом – я бы уже умерла.

ОН. Покончила бы с собой?..

ОНА. Нет. Просто умерла бы.

ОН. А откуда он у тебя, этот дом?..

ОНА (вставая и направляясь к двери в сад). А я вышла замуж за одного старика, отравила его, и дом мне остался...

.

.

О н сидит в кресле, спиной к озеру, позирует ей. О н а – у мольберта, рисует карандашом его портрет на фоне Озера, неба и Франции. Он, стараясь не двигаться, читает лежащую у него на коленях газету.

ОН (скашивая глаза на газету). «…Продается подержанный караван…» Смотри, недорого… Можно купить…

ОНА. Хочешь уехать?

ОН. Да... Куда-нибудь... с тобой. Только сначала ты должна меня научить машину водить. Я не умею. Права есть, а водить не умею. Всё как-то времени не было научиться… А что, хорошая мысль – если не сейчас, значит уже никогда. Сегодня же и начнем.

ОНА. Что начнем?..

ОН. Учиться. Ты мне дашь первый урок.

ОНА. Нет-нет, ты что!.. На этих подъемах и поворотах только учиться... Успеешь еще себе шею сломать, подожди, пока эти бинты снимешь… Кто же тебя так, всё-таки?..

ОН (неохотно). Мои «соотечественники», как ты их называешь. Но эти совсем не похожи на твоего офицера, с которым вы стихи учили... Боюсь, что эти тебя бы сильно разочаровали… Таких, как твой учитель, вообще уже нет, да и стихов сейчас таких не пишут...

ОНА. Ты их знаешь?.. Тех, кто это сделал?

ОН. Конечно. Это, можно сказать, друзья. Во всяком случае, у меня с ними было много общего в юности.

ОНА. И что они хотели?..

ОН. Хотели мне помочь. Материально. А я отказался. (Меняя тему). Кстати, о машинах. У тебя никогда не было «порше»?..

ОНА. Не вертись. Почему ты спрашиваешь?..

ОН. Так... (Пауза). Знаешь, как можно узнать, поэт ты или нет?.. Одна из верных примет, это – сны. Сны видят все, но не у всех они сбываются. Если сбываются, значит – поэт. Вообще, многие стихи, это – записанные сны. Только записывать надо сразу, еще не проснувшись, иначе потом они исчезают, забываются, улетучиваются... Как дыхание на стекле… (выдыхает): х-хо – есть, и уже – нету; я поэтому, когда сплю, карандаш рядом, под руку кладу. Лучшие в мире стихи написаны в полусне, на рассвете; самые легчайшие – воздушные – стихи написаны кривым, неразборчивым почерком, в постели, а не за письменным столом! «Я видел девушку-лосось в волнах ночного водопада!..» Я тебя тоже видел. И дом твой видел. Только там, во сне, ты была с ребенком, мальчик был, куда он делся.

П а у з а.

...Хочешь, я тебе расскажу его, сон про тебя? Я его записал, потом выучил наизусть, а потом отдал моему герою, в роман. Там, на станции, я тебя сразу узнал… Слушай (это, как бы, ему, герою, в Альпах снится):

«…Ему приснился сон. И раньше, конечно же, ему снились сны, но тогда они сразу же утром забывались: наступал день с его суетой, какими-то никому не нужными срочными делами, и всё, что мелькнуло ночью, тут же куда-то испарялось, и как потом он ни пытался вспомнить, что же такое очень важное он видел во сне – почти никогда вернуть это ощущение ему не удавалось… Здесь же сны стали занимать существенное место в его жизни, вернее, они становились частью его жизни – в них он жил так же полноценно, как и наяву... Ему приснилось, что он читает стихи и поет под гитару песни, в какой-то квартире, красивой рыжеволосой девушке в голубом платье... Потом – почему-то он понял, что это происходит в новогоднюю ночь – он сидит у ее кровати, она спит, и он боится её разбудить, боится, что проснется весь дом – какой дом?.. – он долго сидит, затем тихо выходит из ее комнаты... «Зачем ты не пришел сегодня ночью?.. – спрашивает она утром, – я ждала тебя...» ...Затем все прощаются с ней: она уезжает в Швейцарию – почему в Швейцарию? – а, она там живет, но почему там? Ведь она англичанка... Господи, это же сон, что ты хочешь, и почему англичанка не может жить в Швейцарии... Он тоже с ней прощается, но вдруг она оказывается не в Швейцарии, а в его заснеженном городке, в Альпах, в его отеле, в его номере... Она рассказывает о своем детстве на каких-то островах, потом он рассказывает что-то смешное, они смеются, уже ночь, и вдруг в темноте раздается детский голос: «Мамми, ай лав ю, мамми, вери мач...» «Да, да, я здесь», – поворачивается она на голос... Она не одна, с сыном, но где же может спать сын в его крошечной комнате? . . Это же сон… наверное, она постелила ему на чемодане... Дальше ему снилось, что они едут в Альпах, она за рулем, машину вести трудно, солнце бьет прямо в глаза, ничего не видно, она сосредоточена на дороге, он боится с ней заговорить, они молчат... «Всё, – говорит она, дальше – граница, тебе нельзя...» «Порше» минует пост и вскоре исчезает за поворотом... Он смотрит, не отрываясь, туда, где минуту назад была еще ее машина и пытается понять, была ли она на самом деле, или нет?.. Сон это или… ? Он стоит лицом к Австрии, пытаясь угадать направление к Швейцарии, по которому она сейчас едет, он стоит так уже долго, он чувствует, что пошел снег, потом растаял, прошел дождь, снова солнце появилось и исчезло, и опять всё повторилось, он стоит, на него никто не обращает внимания, все принимают его, наверное, за фигуру, вытесанную из дерева, каких много можно встретить в здешних горах, он стоит лицом к Австрии; он думает, что если долго и пристально всматриваться, то можно, наконец, увидеть и Швейцарию, а если еще дольше и пристальней смотреть, то можно увидеть маленький городок у озера, а если совсем сильно захотеть и сосредоточить всю силу воли, то можно разглядеть и ее дом, и комнату, в которой спит она, а за стеной, в другой комнате, спит ее сын, он говорит во сне: «Ай лав ю, мамми, вери мач...», она просыпается, идет к нему, садится рядом с ним на постель, целует его: «Я здесь, бэби, не бойся, я с тобой…» ...Он стоит так, лицом к Австрии и Швейцарии уже много лет, и у него нет сил обернуться, наконец, назад, лицом к Германии...»

Долгая пауза.

ОНА (ровным голосом). Странный сон... «Порше» у меня, действительно был; я его разбила в катастрофе...

.

.

//Ночь. О н а стоит на балконе, смотрит на Озеро, на переливающийся огнями город… М у з ы к а н т легко и нежно

касается пальцами клавиш, зачарованно глядя на д е в у ш к у, медленно и невесомо передвигающуюся в танце по комнате...//

Затемнение.

.

.

Полная темнота. Д в а г о л о с а (О н и 0 н а):

ЕЕ ГОЛОС. ...Как ты думаешь, у каждого человека есть свой Ангел?..

Пауза.

ЕГО ГОЛОС. ...Да нет, где ж их набраться-то на каждого...Это нам еще повезло...

ЕЕ ГОЛОС. ...А я думаю – у каждого. А иногда, у одного человека может быть и два Ангела: если кто-то очень кого-то любит, то он может, умирая, скажем, передать своего Ангела человеку, которого он любит. Но это в самых-самых исключительных случаях!..

.

.

По-прежнему, полная темнота, Слышится е г о г о л о с (он читает стихотворение, немного нараспев, как бы вслушиваясь в его ритм):

...Есть в нашей жизни, приятель,

Много приятных занятий:

Можно, в красе несказанной,

Жить где-нибудь под Лозанной,

Слушать лесное молчанье,

В Альпах гуляя ночами

И размышляя о вечном...

Постепенно свет заполняем комнату. Мы видим Е г о, расхаживающего, с закрытыми глазами, по балкону и отбивающего рукой ритм. Перед креслом, на маленьком столике – портативная пишущая машинка с заправленным в нее листом бумаги...

...Иль – целовать бесконечно

Вечером огненно-розовым

Женщину в доме над озером…

Так же приятно, однако,

«Взять» ювелирный в Монако

И в боливийском Аполо

Прятаться от Интерпола...

(«ищет» варианты)

...Так же приятно однако...

...Так же приятно однако…

«Взять»…

(«найдя», радостно)

…Так же приятно однако,

Ехать на остров Тобаго

С белой большою собакой!..

Падает в кресло, стучит по клавишам машинки.

(Громко, в сторону лестницы, ведущей на первый этаж). Надо собаку купить!..

Е ё не видно – Она внизу, слышен только е е г о л о с.

ОНА (кричит). …Что?..

ОН (еще громче). Собаку!..

ОНА (кричит). А зачем?...

ОН. Не знаю! ... В д о м е должна быть собака, а так – что же это за дом, без собаки! . .

ОНА (появляясь – на лестнице). А у тебя был когда-нибудь уже свой дом?

ОН. Конечно. На берегу океана. Мне было лет шестнадцать, когда я его купил. Только он был совсем маленький, а океан был холодный, да еще ветер, зимой до шестидесяти градусов доходило. Я его быстро продал, этот дом, не любил я его.

ОНА. ...Нет-нет. Собаку я сейчас не могу. Я еще не привыкла к мысли, что Ленор умер... Мы с ним пятнадцать лет не расставались, я его и на работу с собой возила; последние три года он совсем слепой был, я ему уколы два раза в день делала... Нет, я не хочу опять так привыкать – потом очень тяжело... Не знаю – может, потом когда-нибудь, позже...

ОН. ...А что, может, я женюсь на тебе, и стану я хозяином дома – домовладельцем – на берегу знаменитого озера, и купим мы тогда большую белую собаку, назовем ее Кингом, и я буду фотографироваться с тобой и с Кингом на фоне нашего дома, и чтоб виден был и лес, и Альпы, и кусочек нашего Озера, и «джип» – я к тому времени уже научусь водить...

ОНА. …Какой «джип»?..

ОН. Американский, обыкновенный, старая модель, как в этом фильме, помнишь, мы в Женеве смотрели?..

ОНА. Не помню. Кстати, я все время хотела тебя спросить, что это были за билеты, по которым мы ездили в Женеву?

О Н. Ну... билеты. Железнодорожные.

ОНА. А когда ты их успел купить? Мы же были все время вместе.

ОН. Да я их раньше купил.

ОНА. Когда раньше? Ты же не спускался к вокзалу.

ОН. А еще раньше, еще когда тебя не знал.

ОНА. А откуда ты знал, что будешь в Женеве? И не один?..

ОН. А что ж тут знать особенного?.. Дураку понятно: когда едешь в Малагу, то вполне можешь заехать в Женеву, по пути, так сказать, следования. А сделать из одного билета два – это уж вообще проще простого.

ОНА. А почему – в Малагу ?..

ОН. А потому, что дальше нельзя. Всё. Конец. Море. Дальше – море-океан. Только самолетом. А самолетом я не люблю.

ОНА. Ничего не понимаю.

Он идет в комнату, возвращается со своей сумкой в руках.

ОН. Берешь «заготовку», сделанную на самом примитивном цветном, ксероксе (вынимает из кармана сумки пачку разноцветных бланков, берет один из них, остальные кладет обратно)… Здесь, где написано «От...» – пишешь название какой-нибудь восточноевропейской столицы… (пишет) ...а там, где написано «До…» – пишешь, к примеру; «…Малага» (пишет). А тут – видишь? – мелко написано: «Билет действителен “туда” – 2 месяца, “oбратно” – 4 месяца. Пассажир имеет право делать транзитную остановку любое количество раз и на любой срок.» Берешь карту и выбираешь маршрут позатейливей: «Прага, – например, – Вена-Амстердам-Дрезден-Женева-Париж-Барселона-Малага» или еще что-нибудь в этом роде, а тут, где написано «для…» – пишешь: «…одного (двоих, троих, – в зависимости от обстоятельств) человек…» и – ставишь печать покрасивее… (достает из сумки несколько деревянных штампов, выбирает один из них, старательно дышит на него, ставит печать на билет).

ОНА. И всё – вот так… простой ручкой?..

ОН. Главное – писать через копирку, а ручкой, или на машинке – неважно. Во-первых, здешние контролеры привыкли к тому, что там – всё на довоенном уровне, а во-вторых, они ничего не понимают в этих билетах: там всё меняется каждый день – режимы, правительства, границы… Какие там билеты должны быть – никто не знает.

ОНА. Ну, хорошо, – это мы ехали в Женеву, но когда мы оттуда вечером возвращались – ты показал контролеру тот же самый билет, по которому мы уже ехали туда…

ОН. Тут мы сталкиваемся, как ты правильно заметила, со своеобразным географическим парадоксом, то есть с твоим Озером.

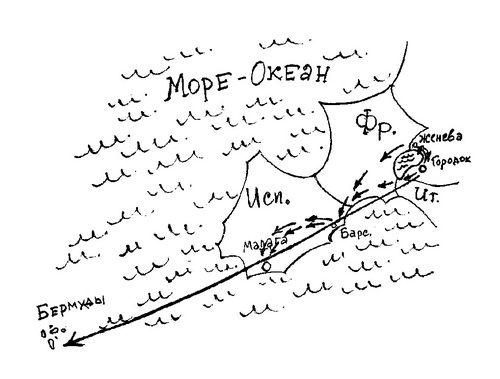

Он подходит к стоящему посреди комнаты мольберту, поворачивает его другой стороной, к которой приклеплен большой чистый лист белой бумаги, берет фломастер, чертит – чтобы она могла лучше понять – план.

…Вот тут находимся мы. . .

Рисует на плане маленький кружок и пишет рядом: «Городок»

…Тут – (пишет) «Женева»... Тут – (пишет) «Малага»... Дальше – «море-океан»... (проводит несколько волнистых линий – «волны»)…

...Мы с тобой садимся здесь, в городке, на поезд...

ОНА. С этими билетами?... Но они же уже использованы!…

ОН. Да я же тебе объяснил, что мы можем ездить по этим билетам в течение четырех месяцев! А здесь мы делали транзитную остановку, на которую имеем право: проводник же не смотрит твой паспорт, для него – мы продолжаем прерванную поездку. Мы с тобой садимся на поезд, показываем проводнику билет, в котором ясно написано, что наш конечный пункт – «Малага», и он с нами полностью согласен, так как, обогнув Озеро, через Женеву… (берет оранжевый фломастер, чертит пунктиром, вокруг озера, маршрут) …и затем Францию, мы попадаем в Барселону и, наконец, в Малагу. Но когда вечером, возвращаясь, я показываю этот же самый билет другому проводнику, то ему тоже нечего на это возразить, так как любому понятно, что из Женевы, вдоль Озера (берет зеленый фломастер, чертит пунктиром вокруг Озера – но уже во встречном направлении – маршрут) ...через наш Городок (в котором мы имеем право – опять – сделать транзитную остановку) и, затем, через Италию, Монако и юг Франции — лежит такая же прямая дорога в Барселону и, наконец, в Малагу. Озеро же круглое, вот и крутишься вокруг него с одним и тем же билетом...

ОНА. Гениально! Я тоже хочу такой вечный билет, устала платить. Знаешь, сколько стоит билет до Женевы?

ОН. Не знаю. Цены меня не интересуют,

ОНА. И много раз ты был уже в Малаге?..

ОН. Ни разу. Всё географические казусы с курса сбивают. Нарвешься на такое вот Озеро и крутишься годами вокруг него. С такими маршрутами и с такими транзитными остановками редкая птица долетит до Малаги... До Барселоны я однажды всё-таки прорвался... Нет, в Малаге я не был. Но – буду. Дело принципа.

ОНА. Ты – фантастический человек!.. Но почему мы ехали в первом классе? . .

ОН (с сожалением глядя на нее). Этот же вопрос задал мне начальник полицейского участка на немецко-голландской границе.

ОНА. Тебя арестовали?.. За что?.. За билеты?..

ОН. За всё. «Вы сами не понимаете, – говорит он мне, – насколько ваше положение серьезно. Со всеми вашими паспортами, билетами, другими бумагами – минимум шесть лет.» А перед ним, на столе – газета немецкая со статьей о моей пьесе в стихах, где написано, что «...эта трагедия – еще одна попытка преодолеть барьер невозможного, барьер, уже покоренный прежде великими : – Гете, Марло и т.д...» Я ему говорю: «Представьте, сидит перед вами Гете, а вы ему – что-то про паспорта, про билеты, про 1-й класс...» ...Они меня фотографируют – с номером, отпечатки берут... «Ребята, – говорю, – да я-то на вас не в обиде, я-то наоборот, вам только благодарен, вы же сами не понимаете, какую услугу мне оказываете, ведь это вам, – начальнику говорю, – в тюрьму садиться нельзя – карьера полетела, назад, в полицию, не возьмут, а больше ничего делать не умеете. А поэту тюрьма – только реклама! А для меня – тем более: читали? – в той же самой газете, ваш же немецкий журналист пишет восторженно: «родился в тюрьме!..» Для меня тюрьма – родина! Представляете, для них, для журналистов, какой подарок? – «ПОЭТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ Д О М О Й!»... Журналы публикуют мои старые стихи, за новыми – очередь: «СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ТЮРЬМЕ!»... О.Генри писать-то начал только в тюрьме. А сколько поэтов написали там лучшие свои стихи: Франсуа Вийон – свое «Завещание». Оскар Уайльд – «Балладу Редингскои тюрьмы»! Сервантес там «Дон Кихота» написал!.. Да и потом – ваши ведь тюрьмы, по сравнению с теми, что находятся там, где я вырос – это детские санатории, писательские дома отдыха... А у меня столько скопилось работы – дай Бог за эти шесть лет управиться: проза, стихи, пьесы – пиши, ни о чем не думай – библиотека, спортзал, белье меняют, кормят три раза в день, врачи следят за здоровьем!.. А я вас, ребята, не забуду, я везде буду говорить, что всё это счастье – благодаря вам, я вас прославлю!.. Да вам, на ваш никому не известный участок, повесят доску мемориальную: «Здесь, в ночь с такого-то на такое-то, был взят, обыскан, допрошен и отправлен в тюрьму известный поэт та-та-та-та!..*»

Продолжая рассказывать, снова подходит к мольберту, переворачивает лист бумаги другой стороной, начинает что-то рисовать.

(Рисуя). Я-то и не думал, что это может кого-нибудь пронять, я-то это – так, себя расшевелить: ситуация складывалась, действительно, неважная, настроение – мрак, но вдруг этот их главный полицейский говорит (уже ночь, поздно, он домой идет, я – в камеру): «Можно я эту газету с собой возьму, жене покажу?..» А утром (я так и не спал всю ночь: уже готовил п о с л е д н е е с л о в о (обращаясь к воображаемой публике):

«…Даже тот, кто меня «заложил»,

Вам не скажет, что скучно я жил!..» –

представлял уже: суд, телекамеры, журналисты, женщины плачут, общественность кричит: «Освободите Поэта!», Канцлер вручает Паспорт Гражданина Мира и вечный бесплатный железнодорожный билет, – даже на секунду испугался, что оправдают – как же я смогу написать всё, что запланировал на шесть лет) – приходит мой начальник – тоже, вижу, не спал – забирает меня из камеры, сажает в свою машину, привозит на вокзал (тот самый, где меня вечером взяли), снимает наручники и говорит: «У тебя есть два дня – суббота и воскресенье. В понедельник утром тебя будет искать вся немецкая полиция. Это всё, что я могу для тебя сделать.» Повернулся, сел в машину и уехал. Немец!.. Полицейский!!. Кому ни рассказываю – никто не верит.

.

Заканчивает рисовать. На мольберте – всадник, размахивающий шляпой, на скачущем коне:

ОНА. Кто это? . .

ОН. Это – Поэт, беззаботно пересекающий границы.

.

.

Ночь. Комната на втором этаже. Стук машинки – О н что-то пишет, время от времени поглядывая на Н е е. Она спит на диване с книгой в руке: видно, что она прилегла с книгой и так, под стук машинки, и уснула...

М у з ы к а н т наверху, «у себя», играет, и тихая его музыка переплетается с лесными шорохами, с дыханием ночного озера, с шелестом чуть колышимых легким ветром занавесок на окнах и на открытых дверях... Он играет и смотрит на Д е в у ш к у, передвигающуюся, по своему обыкновению, в медленном танце по комнате...

Он продолжает писать, и мы вдруг начинам слышать е г о г о л о с (вернее, это Музыкант и Девушка слышат т о, что он пишет, и вместе с ними слышим и мы)... Постепенно, к концу этого, непроизносимого им, монолога, Музыкант прекращает играть, Девушка тоже останавливается и, опустившись в кресло и подобрав под себя ноги, замирает, глядя на Него; они оба – Музыкант и Девушка, вслушиваются в е г о г о л о с:

«**...На улице, красиво и медленно, как в кино, большими хлопьями падал снег, и заправочная станция – напротив отеля, через дорогу – тоже красиво светилась желтым и синим светом, и это тоже было как в кино; всякий раз, когда Он смотрел – особенно вечером – на станцию, он вспоминал «Шербургские зонтики»: в финале фильма героиня с ребенком останавливается на «заправке», чтобы залить в машину бензин, и в вышедшем ей навстречу служащем станции узнаёт своего любимого... Звучит прекрасная знаменитая мелодия, падает – большими киношными хлопьями – снег, и они расстаются, уже навсегда, и он так и не узнает никогда, что рядом с ней – его ребенок... Он смотрел впервые этот фильм в городе своей юности, в кинотеатре «Океан», фильм ему очень понравился, а оттого, что он смотрел его вместе с Ольгой, он ему нравился еще больше, потому что она была очень похожа на девушку из фильма – тоже блондинка и такая же красивая, и вообще, всё было очень похоже на то, как было у них, хотя, вроде, всё было и по-другому. Он незаметно вытирал слезы – с ним это бывало – в кино или в театре, – они шли после фильма молча, переживая опять этот финал, и он думал о том, что как хорошо, что он посмотрел этот фильм, теперь-то он знает, как легко можно потерять Ольгу, и теперь-то уж этого не произойдет... Потом они смотрели вместе «Ромео и Джульетту» Дзеффирели, и опять ему казалось, что всё про них, и что Ольга очень похожа на Джульетту, хотя та была совсем не блондинка и ей было четырнадцать лет, и опять его пугал и печалил финал, и опять он думал, что уж у них с Ольгой все складывается иначе, более счастливо... Врач ему советовал смотреть кино в очках, но они все время у него разбивались, Ольга его ругала за то, что он смотрит без очков, он доставал из кармана маленький треугольный осколок стеклышка, оставшийся от очков, вставлял в глаз, как монокль, щурился и смотрел фильм одним глазом, она опять его ругала, говорила, что так зрение испортится еще больше, – он посмотрел через это стеклышко много хороших фильмов с печальными, грустными и трагическими финалами – может, он так хорошо бы их и не запомнил, если бы рядом не было Ольги, – однако это не помогло ему, он потерял Ольгу, так же, как и многих других людей, которые его любили и которым он был дорог, женщин и мужчин, подруг и друзей… Он был, наверное, удачливым – он встречал в жизни много хороших людей, но он был и несчастен – он не умел удержать их, они оставались в городах, которые он оставлял, и постепенно забывались, стирались в памяти, иногда только, старая фотография, или случайно найденная в чемодане открытка, отзывалась глухой забытой болью в сердце, смутным чувством вины... Он сам часто отталкивал тех, кого любил – так человек бросает камни в собаку, чтобы она не шла за ним, потому что с ним нельзя, потому что у него другая дорога и другая жизнь...»

.

.

Утро следующего дня. Там же. О н один в комнате. Из стенного шкафа у входной двери достает свою большую кожаную сумку, бросает ее на диван, затем идет в ванную комнату, выходит оттуда, на ходу укладывая бритву, зубную щетку в маленький кожаный несессер, застегивает его, бросает в сумку... Слышен шум остановившейся у дома машины, через несколько секунд входит О н а, в одной руке – сумка с продуктами, в другой – сегодняшняя почта: журнал, несколько конвертов, реклама... Она бросает почту на стол и проходит с сумкой на кухню.

ОНА (перекладьвая продукты в холодильник, громко). Сегодня мы устроим пикник. С креветками! Ты любишь креветки?..

ОН. Очень.

Он проверяет «молнии» на карманах своей сумки; один из замков не закрывается, Он возится с ним, пытаясь его отремонтировать. Она проходит из кухни к с толу, берет «почту»: журнал и рекламу, не открывая, бросает в угол, к камину – на растопку, один конверт, не распечатанный, летит туда же, два конверта, так же нераспечатанных – счета – откладывает в сторону, последний конверт открывает, читает письмо...

Кончает читать, смотрит на Него.//

ОНА (думая о чём-то своем) ...И что же – весь твой гардероб помещается в этой сумке?..

ОН. Мой гардероб разбросан по всем столицам мира, по... друзьям… (Замок, наконец, закрывается.) А что должен иметь поэт при себе в дороге? – иголку-нитку, гусиное перо (кивает на машинку) и... (неожиданно вынимает из сумки что-то похожее на старинный пистолет с удлиненным стволом).

ОНА (удивленно). Что это? . .

ОН. Дуэльный пистолет. Поэт без дуэльного пистолета – как птица без рук. Его, поэта, хлебом не корми – дай застрелиться на дуэли... (Целится в окно – в сад).

ОНА (испуганно). Не надо!.. Там же цветы...

ОН (щелкая курком). Он не стреляет. Х1Х-й век, реликвия, музей.

Укладывает пистолет обратно, в сумку, идет к своему «рабочему» столику, закрывает пишущую машинку, кладет ее на диван, рядом с сумкой. Она наблюдает за ним, не понимая, что происходит.

ОНА. И... что ты делаешь? ... Ты хочешь... уехать? . .

ОН. Ты же знаешь, что поэт – это вечный странник. Он может жить только постоянно скитаясь, или – на худой конец – где-нибудь на острове, потому что остров – символ вечного скитания, остров – это корабль, никогда не пристающий к берегу, это – «Летучий Голландец»… (укладывая машинку в сумку) ...Одиссей, великий скиталец, возвращается после многолетнего путешествия на свой остров, но это не конец, а лишь начало его главного странствия – Странствия во Времени, и Итака, путеводная звезда всех бродяг и поэтов, загадочно покачивается на волнах Вечности...

ОНА (растерянно). Но... ты же сам говорил, что нашел здесь остров...

ОН. Это очень похоже на остров, но это – не остров... На какое-то время можно себя обмануть, но лишь ненадолго, нельзя себя обманывать долго, иначе ты однажды проснешься среди ночи и увидишь, что этот остров – давно уже не остров, а – тюрьма...

...И рванешься ты в дверь – на балкон –

И с балкона – в открытое небо! . .

ОНА (всё так же растерянно). ...Тюрьма?.. И куда же ты?..

ОН. Известно куда – в Малагу... Да ты что, расстроилась?.. Брось! Мы же ненадолго расстаемся – со мной вообще нельзя надолго расстаться; я позвоню тебе из Малаги... я буду приезжать, я же уже не могу жить без всего этого, я же уже отравлен этим воздухом, этим лесом, этим покоем, – я не смогу долго жить без тебя, без твоего дома, без твоего Озера!.. Ты не успеешь соскучиться, как я уже буду здесь – твой балкон висит на таком гениальном перекрестке!.. Ведь я еще не написал всех стихов, романов и пьес, которые должен написать, а работать я могу только здесь; я тебе еще надоем со своей машинкой…

О НА. А если бы я тебя пригласила на настоящий остров?..

П а у з а.

ОН. То есть как?..

ОНА (показывая ему письмо). Этот орнитолог, на Бермудах, он не умер, нет, – он умер, но только сейчас... Его служанка, черная, которая была с ним, пишет, что он оставил остров мне... Она пишет, что это теперь мой остров, и что она меня ждет...

Она опускается на диван и плачет. П а у з а.

ОН. ...Ну... Это совершенно меняет дело... Остров... Во всяком случае я могу тебя подождать, ведь нам по пути, то есть нам в одном направлении... Да! Ты видела на карте? . . Где у тебя атлас? . . //(Бросается искать атлас, не находит, подскакивает к мольберту, переворачивает лист бумаги, на котором нарисован «Поэт, беззаботно пересекающий границы» другой стороной, той, на которой начерчен маршрут «Озеро – Малага», дорисовывает на плане, в верхнем левом углу, несколько кружочков – острова – и проводит через весь план красным фломастером жирную прямую линию: «Озеро – Малага – Бермуды»:

…Смотри: вот – Озеро, вот – Малага, и дальше – всё, земля кончается, Океан – ты садишься на корабль и – Бермуды! – то есть – поняла? – «Озеро – Малага – Бермуды» – прямая линия; может, это, действительно, судьба? . . Слушай, это же здорово! . . Нет, это, конечно, грустно, что он умер, твой друг, орнитолóг, но это замечательно, что ты можешь вернуться на родину, он просто молодец!.. Всё! Продавай дом и – едем! Ты будешь губернатором птичьего острова, а я – твоим маленьким верным шофером-негром!..

Она уже не плачет, она смотрит на него; Он замолкает под ее взглядом. П а у з а.

ОНА. Нет. Ты можешь меня не ждать, я не поеду в Малагу, я полечу домой самолетом. И потом, мне не нужен шофер-негр, который не умеет водить машину…

//П а у з а.

Он берет свою сумку и тихо, не прощаясь, уходит//

.

.

Ночь. О н а стоит на балконе, смотрит на ночное Озеро. М у з ы к а н т играет ту же мелодию, что звучала здесь в прошлую ночь, он смотрит печальными большими глазами вниз, на комнату, на чуть колышимые ветром занавески, на кресло, но – нет, там никого нет, комната пуста...

.

.

Утро. Тот же вид на дом, что и в Прологе. О н а, так же, как и в первое утро, в распахнутом халате, накинутом на ночную рубашку, выходит на балкон... Слышится шум льющейся воды, – она удивленно смотрит вниз. В саду появляется человек с лейкой в руках, – это О н.

ОН (продолжая поливать цветы). ...Бог с ним, с шофером-негром, но уж без садовника тебе на острове не обойтись. Кто-то же должен поливать цветы в твоем лесу?..

Несколько секунд она смотрит молча на него, и – неожиданно для него и, очевидно, для нее самой, – вскакивает на перила балкона, затем прыгает на растущее рядом с балконом дерево, и (так, как только, наверное, она это делала в своем бермудском детстве – легко и ловко) в одно мгновенье оказавшись внизу, она с радостным визгом повисает на нем...

.

.

В доме. Комната заполнена цветами. На столе – тарелки и вазы со всевозможными фруктами, вина, торт… Слышатся приглушенные звуки музыки – с новыми, неожиданными для этого дома ритмами, – звуки тамтама и нечто похожее на заклинанье шамана слышится в ней… Среди этого беспорядка – цветов, разбросанной по комнате одежды, диванных подушек, валяющихся на полу – мы не сразу замечаем и х; неожиданно гора подушек на полу рассыпается: О н резко поднимается на ноги; вся одежа на нем – полотенце, завязанное узлом на поясе. Теперь мы видим и Е ё– завернувшись в простыню, Она лежит на чем-то похожем на шкуру белого медведя.

.

ОН (вскакивая на диван). …О, Бер-р-рмуды!.. Я готов оставить этот мир и раствориться в густых, вечнозеленых лесах твоего Детства, где гуляют красивые, гордые звери, и где птицы невиданных расцветок вьют гнезда на крыше нашей капитанской рубки. Мы назовем наш остров «Летучий Голландец» и поплывем на нем в Вечность, рассекая волны самого таинственного в мире Океана... По ночам флотилии затонувших в разное время при загадочных обстоятельствах кораблей будут всплывать и выстраиваться вокруг нас в почетном сопровождении, и одноглазые хромые капитаны всех мастей и эпох будут отдавать тебе честь... И стаи самолетов, необъяснимо потерянных радарами всех аэродромов мира, будут взлетать со дна океана и кружиться бесшумно над нами, заходя в вечные «мертвые петли»!.. О, я готов оставить этот мир сию минуту, но... (обводит взглядом распахнутое перед ним пространство за окном) …но прежде я должен показать тебе, как он всё же прекрасен, этот мир, который ты, не зная его, отвергла, закрывшись в своем замке на горе... Я покажу тебе самые отдаленные, забытые Богом, глухие уголки моего, совсем не похожего на твое, бермудское, детства, и – дикие, темные углы моей юности, я покажу тебе мои острова, совсем не похожие на твои, но где происходят вещи не менее загадочные и необъяснимые; острова, до которых я добирался сам, и те, на которых я оказывался помимо своей воли... Я покажу тебе большие и маленькие города, где я был – пусть недолго, но – счастлив, я проведу тебя по кулисам театральной столицы мира, я познакомлю тебя со своими друзьями, разбросанными по разным концам земли, и ты их полюбишь с первого взгляда и захочешь позвать их с собой, на наш Остров...

...Видела ль ты, Тереса,

Фонтаны Аранхуэса?.. –

как говаривал Санчо Панса; я подниму тебя к развалинам Театра Эпидора, и я покажу тебе в е ч н ы е города – Рим в ll часов и Париж – Город Мертвых Поэтов !..

ОНА. Стой!.. (Дергая его за конец полотенца и счастливо смеясь). Как ты мне всё это покажешь?.. На ч т о?.. Нам не на что даже добраться до Бермуд!..

ОН (отмахиваясь). Дом!.. Мы продадим дом!

ОНА. Нет-нет!.. Это невозможно, дом я продать не могу – это всё, что у меня есть...

ОН. Смешная птица!.. Тебя ждет настоящий остров, окруженный самым настоящим в мире морем, а ты сидишь на сундуке, набитом поломанными ракушками и боишься расстаться с ним!.. Дом продаем, и – немедленно!..

ОНА. Да, конечно, всё так, я понимаю, про остров, это здорово, но, знаешь, так, сразу – продать дом... я не могу, это как будто я его предаю... Ведь столько лет...

ОН (смеясь). Да брось!.. Кого ты предаешь?.. Он тебя поймет – дом, и будет рад за тебя! Положись на меня! Сегодня же даем объявление! Звони!..

ОНА. Да не надо никуда давать объявление – у меня покупатель уже несколько лет есть, говорит – как только надумаете – за любые деньги! – только я раньше не могла себе представить, что могу всерьез продать дом...

ОН. Где он, твой покупатель?!. Звони! Сейчас – аванс, половину суммы, и через два месяца – мы освобождаем дом!.. А за два месяца мы с тобой понатворим такого!.. –

«...И – в кабак ли, в дом игорный,

В Дюссельдорф ли, в Брауншвайг –

Мчится небом треугольник –

Dichter, Teufel und ein Weib!..

Они бросаются, смеясь и толкая друг друга, к телефону, ищут книжку с телефонными номерами, наконец, находят номер, набирают...

Музыка становится громче; на антресолях мы видим неожиданно посмуглевшего М у з ы к а н т а, отбивающего ритм на тамтаме; вместо фрака на нем набедренная повязка из листьев, на спине – огромная цветная татуировка: сердце, пронзенное стрелой; большие счастливые глаза его устремлены на Д е в у ш к у, тоже сильно загоревшую, двигающуюся здесь же, перед ним, на антресолях, в каком-то медленном ритмическом африканском танце; на ней тоже ничего нет, кроме узкой набедренной повязки...

.

.

.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

.

В темноте высвечен «календарь», на котором начинают быстро «перелистываться» дни: «ИЮНЬ – 1,2,3...» Слышен шум взлетающих самолетов, несущихся по миру поездов, сквозь этот шум пробивается другой – как-будто кто-то крутит настройную ручку радиоприемника; мы слышим разноязыкий эфир: женские и мужские голоса дикторов, журналистов, оперных и эстрадных певцов сменяют друг друга... Шкала невидимого радиоприемника выскакивает на новую волну и застывает на ней... Звучит первая часть концерта Вивальди, который мы слышали в «Прологе». ...Дойдя до даты «20 ИЮЛЯ», календарь, щелкнув последний раз, останавливается, и – в этот же миг – обрывается музыка.

.

.

Вспыхивает свет. Та же комната. Посреди комнаты стоят О н и О н а. Она держит в руках письмо, на столе лежит разорванный конверт: видно, что новость, сообщаемая в письме, неожиданна для них. Нескольких секунд паузы, возникшей после прочтения письма, хватает, чтобы понять, что они только что вошли в дом после долгого отсутствия: посреди комнаты стоят нераскрытые чемоданы, окна и двери на балкон закрыты, и вообще, весь дом выглядит как-то чисто и пусто, как выглядит любой дом, в котором почти два месяца не жили люди...

.

ОН …Сколько?..

ОНА. Двести пятьдесят тысяч долларов.

ОН. Может, ошибка?..

Она молчит

ОНА (после паузы). Это нормально. В таких случаях всегда, чтобы вступить в права, надо платить какой-то процент от стоимости предмета, который наследуется, только я совсем об этом забыла, И потом, я не могла представить, что сумма может быть такой...

Сосредоточенная на какой-то мысли, глядя в пространство перед собой, Она аккуратно складывает письмо вчетверо, затем, так же, не замечая того, что она делает, рвет его на мелкие-мелкие кусочки. Затем идет к дивану, ложится на него лицом к стенке и замирает.

ОН. Подожди. Это еще не катастрофа. Они дают нам четыре месяца. Целых четыре месяца!.. Это уйма времени. За четыре месяца можно придумать миллион вариантов. Я тебе обещаю, что мы достанем эти деньги!..

ОНА (глухо, не поворачиваясь к нему). Нет.

ОН. Что – нет?!. Я тебе говорю, что я придумаю, как выпутаться!..

ОНА. Нет. У нас нет четырех месяцев, остается только два. Письмо пришло почти два месяца назад. И даже если бы у нас оставался год – я никогда не смогла бы найти такие деньги.

Неожиданно слышится звук, похожий на звук электропилы. Он недоуменно прислушивается, затем идет к балконной двери, открывает ее. Теперь звук электропилы слышен совсем рядом.

ОН (бросаясь к перилам балкона, кричит кому-то невидимому). Эй-эй-эй!.. Что вы делаете?. Не троньте дерево, прекратите, говорю я вам!..

Пила, пронзительно взвизгнув, замолкает.

ОНА (с дивана, не поворачивая головы). Оставь их. Это новый хозяин их прислал. Он хочет делать внизу бассейн, или что-то вроде этого, и деревья ему мешают.

Он возвращается в комнату, подходит к дивану, садится около нее. Он сидит безмолвно, несколько раз кажется, что он хочет что-то сказать ей, но так ничего и не говорит. Он склоняется над ней, уже почти коснувшись рукой ее плеча, но в это мгновенье в комнату врывается надрывный, пронзительный звук – в саду вновь заработала электрическая пила.

Он резко встает, идет к двери на балкон и плотно закрывает ее; звук пилы слышен чуть приглушенней. Он делает знак – наверх, Музыканту: невидимое пианино вступает в единоборство с пилой.

Он проходит по комнате, оглядывая ее, останавливается перед большой, висящей на стене, картиной, на которой изображен утопающий в зелени остров, долго смотрит на нее, затем переводит взгляд на висящий рядом портрет мужчины со скрипкой в руке...

ОН (ей, глядя на портрет). ...А я не знал своего отца... Я рос с отчимом, а с родным отцом встретился, когда мне уже было двадцать два года, он меня спрашивает: «Что ты делаешь в жизни?» Я отвечаю, мол, поэт... Он долго смеялся, потом говорит: «Кого ты хочешь обмануть, сынок?.. Я провел жизнь на зоне, твой отчим – отсидел двадцать лет, твоя мать тебя родила в тюрьме, и твое место – т а м. Поиграйся, если хочешь, немного, побегай, но знай, что настоящий твой дом – там.» …И всю свою жизнь я как будто бегу от кого-то, я боюсь замкнутых пространств... (Обрывая себя). Ладно. ...Я хотел тебе сказать что-то другое, очень важное... Вот:

Я любил многих женщин, и я оставлял их; потому что поэт должен быть свободен...

Я знал, что делаю им больно, мне и самому было больно; я посвящал им стихи, полные любви, нежности и печали...

Они оставались со мной в моих стихах, и постепенно в моем сознании их живые, реальные черты стирались, я продолжал любить их двойников, и э т и женщины, созданные мной из воздуха, из шума дождя за окном, из ночных шорохов, из ветра и музыки, были для меня намного бжиже, намного реальней, и для них, существующих в моих стихах, я находил такие слова и чувства, каких я не мог найти ни для одной из тех, с которыми был близок...

...Я не знаю, люблю ли я тебя сильнее, чем любил их... Я мог бы написать красивую историю о женщине в доме над озером и об островах ее детства, с которыми она никак не может расстаться, и еще одной красивой и грустной историей стало бы больше, и всё осталось бы как прежде, но что-то со мной произошло, – я не хочу создавать тебя другую, что-то во мне, наверное, сломалось, я не хочу запирать тебя в замке из звуков и рифм, я не хочу плакать над твоим двойником – я хочу знать т е б я, чувствовать и помнить тебя такой, какая ты есть – живой, реальной... Я нашел и произнес в своей жизни столько слов – почти непроизносимых, единственных и прекрасных, что я уже боюсь даже мысленно искать и произносить их, я боюсь, что только лишь я попытаюсь н а з в а т ь то, что я чувствую, как ты тут же начнешь исчезать, испаряться, и со мной останется лишь облако, сотканное из тумана над этим Озером…

.

Он замолкает. Тишина. Он смотрит на нее – она всё так же неподвижна. Он подходит к дивану, склоняется над ней – она спит. Осторожно – чтобы не разбудить ее – двигаясь по комнате, он находит большой лист бумаги, фломастер, что-то быстро пишет, затем кнопкой прикрепляет лист к мольберту – прямо на нарисованного им раньше Поэта, скачущего на коне. Уже начинает темнеть, и поэтому разобрать, что он написал, невозможно. Затем он берет свою старую кожаную сумку и тихо, всё так же стараясь не разбудить ее, выходит.

Комната погружается в темноту. Музыка становится громче, в луче света возникает одинокая, печальная фигура

М у з ы к а н т а...

.

В комнате вспыхивает свет: перед мольбертом отоит О н а. Теперь мы можем вместе с ней прочесть текст, написанный им:

.

УЕХАЛ В МАЛАГУ.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО.

ЖДИ.

.

Она идет к балконной двери, открывает ее. Волна ночного ветра, взмахнув крыльями занавесок, врывается в комнату; несколько страниц рукописи, забытой Им, взлетают над столом и падают на пол...

Она стоит какое-то время на балконе, глядя на озеро, затем возвращается в комнату. Проводит рукой по лицу, как если бы она вытирала слезы, нагибается, поднимает одну из разбросанных по полу страниц рукописи, читает. Слышится е г о г о л о с:

«…Откуда у него была эта страсть к ночным городам?..

…Что его выгоняло в эти темные пустые улицы?.. Кровь ли родного отца бродила в нем, жажда ли острых ощущений, рок, судьба ли висели над ним, до поры до времени отпуская его, зная, что он никуда не денется и вернется туда, где и было его место?.. Что-то непонятное иногда поднималось в нем, и он не знал этому названия…»

Сцена погружается в темноту.

.

.

Светящееся табло календаря «перелистывает» дни, щелкнув, меняется месяц: «...СЕНТЯБРЬ. 1, 2, 3...»

.

...Резкий музыкальный аккорд раздается в ночной тишине. В одном луче света мы видим Е е, неожиданно проснувшуюся, в другом – М у з ы к а н т а, замершего над клавишами.

ОНА (Музыканту). Он?..

Музыкант кивает головой.

Она встает с дивана, поднимает лежащий на полу, никогда не работающий, маленький радиоприемник, включает его. Г о л о с д и к т о р а:

«...Возвращаясь к попытке ограбления ювелирного магазина во французском городе... (помехи). ...В результате полуторачасовых переговоров, грабитель отпустил людей, находившихся в момент нападения в магазине и оказавшихся в положении заложников, и вышел сам из магазина, чтобы, как было условлено, сдаться представителям полиции, однако, изменив по непонятным причинам, в последний момент, свое решение, он попытался оказать вооруженное сопротивление и был убит сотрудниками национальной полиции.»

.

.

Та же комната, но – неузнаваемо изменившаяся: ни цветов, ни картин и фотографий, ни занавесок – голые стены. У стены справа – у дверей – несколько больших чехлов с картинами... Посреди комнаты, в дорожном легком плаще, на чемодане, сидит О н а: так присаживаются н а д о р о г у, перед тем, как надолго покинуть дом. За ее спиной, стоит – буквой «А» – высокая переносная лестница, вокруг которой, на полу сгрудились банки с красками, ведра, с торчащими из них малярными кистями: по всему видно, что новый хозяин уже приступил к ремонту. Единственный предмет, напоминающий о прежних жильцах – мольберт с нарисованным Поэтом, беззаботно пересекающим границы,– сдвинут немного в сторону, и смотрится достаточно нелепо в этой пустой комнате.

На ступеньках лестницы, спускающейся с антресолей, присел – вместе с ней, н а д о р о г у, – М у з ы к а н т; воротник его фрачного пиджака поднят, на ремне, перекинутом через плечо, висит длинный кожаный футляр (похожий на футляр, в котором музыканты носят синтезатор).

Входная дверь открывается – шум дождя на мгновение становится сильнее. На пороге появляется ж е н щ и н а в дождевой накидке с капюшоном, в руках у нее – знакомая нам кожаная сумка (с момента появления женщины, все внимание Музыканта устремлено к ней).

Женщина проходит еще немного вперед и, не доходя до Неё (то есть оставаясь чуть сзади и, в то же время – сбоку от Неё), останавливается. На протяжении всей дальнейшей сцены они обе смотрят прямо перед собой.

ЖЕНЩИНА (Ей). ...Вы меня не знаете, я е г о старая знакомая; я девчонка совсем была, прочла его стихи в одном журнале, мне понравились, я нашла его, попросила подписать журнал, он мне написал: «Луч уходящего дня летнего лови девчонка – губы бантиком, и слушай лирика последнего – меня, последнего романтика!..» …Ну вот. А сейчас он появился неожиданно у меня – (я во Франции теперь живу, муж мой, он как раз в командировке длительной) и попросил помочь ему, вопрос, мол, жизни и смерти… Глупо, конечно, но он меня смог убедить, что в тюрьме ему будет лучше, что там у него будет время писать, мол, устал шататься, а тюрьма для писателя – лучшее место на свете – вы же знаете, он ведь когда хочет кого-то убедить в чем-то – вы поверите в Бог весть что, – О. Генри, говорит, Оскар Уайльд, Сервантес – все всё в тюрьме понаписали, а он никак не может кончить роман, характер такой, трудно сосредоточиться, а здесь в тюрьме – это, говорит, не там, здешние тюрьмы, по сравнению – санатории. Он посчитал, больше, говорит, шести лет не дадут, то есть дадут больше, но за хорошее поведение выпустят раньше, а у него как раз на шесть лет работы – роман закончить, три поэмы, еще что-то, не помню, выйду, говорит, сразу собрание сочинений издам, в общем, я, дура, попалась.

Он всё уже тщательно продумал. Выбрал магазин специально такой, из которого уйти невозможно. Они поэтому ему так легко всё и отдали: знали, что с первой же минуты полиция всё контролирует. Потом ему предложили сдаться, а он им объявил условия: в течение полутора часов предоставить автобус, чтобы он мог с заложниками ехать в аэропорт, и так далее, всё, что положено в таких случаях...

Мне стало плохо – я там, вроде, как клиентка была – и директор магазина попросил его выпустить меня; мы оба – я и директор – и были первыми заложниками, которых он выпустил...

...Почему он это сделал?.. Всё ведь шло, как он и хотел: через полтора часа он сдался – выпустил, всех и вышел сам из магазина, в какой-то шляпе – откуда она взялась? – в магазине ее у него не было, – вон (кивая на на мольберт), как у этого, на коне, – оглядел площадь (во всех окнах снайперы торчат, тишина необыкновенная, какой никогда не бывает, и только в этой тишине что-то позвякивает – наручники, что ли, – они уже приготовили), и тут вдруг с ним что-то произошло: вместо того, чтобы сделать несколько шагов навстречу ожидавшим его полицейским – пересечь эту крошечную площадь, – он вдруг, непонятно откуда, достает этот дурацкий пистолет свой – он у него всегда с ним, он же не стреляет, игрушка театральная, и – в этой шляпе, с этим пистолетом, прямо сцена из оперы «Евгений Онегин» – на окна напротив, и оттуда – сразу – и из окон, и с крыш, и с площади – отовсюду – такая пальба поднялась, на то место, где он стоял просто страшно было смотреть...

П а у з а.

(Вытирая слезы). Куда вы сейчас? ...

ОНА. Не знаю... Куда-нибудь... Не знаю.

ЖЕНЩИНА. Я знаю. (Вынимает конверт, кладет на чемодан). В Малагу, – вот вам билет на поезд. (Недоумевая.) Почему – в Малагу?.. ...Самое сложное было – все эти камни мне передать: никто ничего не заметил, да и невозможно было заметить, – всё произошло очень быстро, он ко мне и не приблизился ни разу... Там, в банке, в Малаге, двести пятьдесят тысяч долларов на ваше имя, подробности в конверте...

Дождь затих.

П а у з а.

Женщина ставит на пол, около чемодана, кожаную сумку.

...Тут, в сумке, я нашла его стихи... Некоторые он мне читал, я запомнила несколько строчек:

«...Жар от печки теплым ворсом

Нас укутает с тобой...

Ночь качает в море остров,

Ветер воет над трубой...» –

...Он мне рассказывал про ваш остров...

ОНА (так же неподвижно глядя перед собой). ...Да нет у меня никакого острова. И не было никогда...

П а у з а.

...Я родилась в Англии... Когда мне было пять лет, родители переехали в Голландию, а через год они разошлись, я жила по очереди то у отца, то у матери, но чувствовала, что одинаково не нужна им обоим... Я всегда была одна. Иногда, на пляже, я зарывалась с головой в песок и плакала: «Меня никто не любит!..» А потом я придумала себе, что это – не настоящие мои родители, а настоящие – где-то далеко, на каких-то островах, и не могут ко мне приехать, и там, на этих островах, меня все любят и ждут... Постепенно это стало частью – лучшей частью! – моей жизни; я знала каждую деталь в доме моих родителей, знала всех наших соседей, знала, как звали мою собаку, моего попугая... А потом кто-то ошибся и в моих бумагах вместо «ВАRMОUТН», города где я родилась, написал «ВЕRMUD»; мне это понравилось, и я сама еще две буквы приписала, так «ВЕRMUDЕS» и стали моей родиной, так всё совпало...

Потом, какое-то время, я жила, как все, вернее пыталась жить – пыталась быть женой и матерью, только у меня всё не получалось, как будто я за что-то наказана была, и когда уж совсем стало... невмоготу, я решила умереть. Только мне не дали. Меня налоговый инспектор из петли вынул. После этого я и начала рисовать, точнее – вспоминать свое настоящее детство, свою настоящую родину...

...А о н пришел – ч т о я могла ему сказать?.. Разве я ему говорила неправду? – я сама о себе ничего не знала, кто я и откуда. Да и какая ему разница – правда или неправда: поживет несколько дней и дальше пойдет... А он – остался...

...А с этим островом – я действительно не хотела, так случайно получилось... Про этого орнитолога знаменитого я в журнале прочла, мне очень понравился его остров; и он – этот остров, – и орнитолог, тоже стали частью моего детства... И когда я увидела, что он уходит… Я не знаю, как это вышло, я и не думала, что он поверит, письмо-то было от фармацевта – снизу, из города, а он и не посмотрел на конверт... Я же это от отчаяния – про остров, я же привыкла к нему уже, и вдруг страшно стало, что уходит... А когда он потом, утром, появился в саду – я уже не хотела ни о чем думать, главное – вернулся... И дальше уж не могла ни сама остановиться, ни его остановить… А второе письмо, про эти доллары, это я уже сама написала – когда дом уже был продан – думала, может еще можно что-то спасти, половина-то суммы за дом у нас еще остается; может, смирится с мыслью, что остров потерян (да я и не верила никогда, что он всерьез смог бы жить на острове) может, мы что-нибудь здесь придумаем... А он взял и один придумал...

П а у з а...

Музыкант, все это время не сводивший с женщины в дождевой накидке своих больших печальных глаз, приближается к ней, заботливо снимает с ее плеч накидку, она остается в легком, почти прозрачном платье. Теперь это – Д е в у ш к а-танцовщица. Какое-то время они – Музыкант и Девушка – смотрят друг на друга, затем Музыкант смотрит на Неё, сидящую на чемодане, осторожно кладет руку ей на плечо. Как бы почувствовав, что ее ждут, Она встает, берет е г о кожаную сумку. Они стоят втроем – Она впереди, за ее спиной – Музыкант и Девушка… Порыв ветра врывается в комнату, подхватывая полы ее плаща и платья Девушки, и мы понимаем, что они – все трое – уже летят... Они поднимаются, удаляясь и становясь всё меньше и меньше, и вскоре исчезают совсем, и там, куда они улетели, загорается яркая звезда и вокруг нее – такая же яркая надпись:

Слышится е г о г о л о с:

...О, Бермуды!.. Я готов оставить этот мир и раствориться навсегда в густых, вечнозеленых лесах твоего Детства, где гуляют красивые, гордые звери, и где птицы невиданных расцветок вьют гнезда на крыше нашей капитанской рубки. Мы назовем наш остров «Летучий Голландец» и поплывем на нем в Вечность, рассекая волны самого таинственного в мире Океана... По ночам флотилии затонувших в разное время при загадочных обстоятельствах кораблей будут всплывать и выстраиваться вокруг нас в почетном сопровождении, и одноглазые хромые капитаны всех мастей и эпох будут отдавать тебе честь... И стаи самолетов, необъяснимо потерянных радарами всех аэродромов мира, будут взлетать со дна Океана и кружиться над нами, заходя в вечные «мертвые петли»!..

.

З а н а в е с.

.

13 – 30 июня 1996

Париж

.

.

Приложение:

ИЗ СТИХОВ, НАЙДЕННЫХ В ЕГО КОЖАНОЙ СУМКЕ.

.

I. В ПОЕЗДЕ

...Солнце медленно взошло...

Трактор тощий в поле...

Что с тобой произошло –

Ты еще не понял...

.

... Речка... лодочка... лесок…

Прочая мякина....

Вот – границу пересек,

Родину

покинул.

.

.

2. БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ

.

Небо затянуто серою коркою...

Прожито. Пройдено. Крест.

Вот и кончается улица Горького –

Ночь... Барановичи... Брест...

.

Ловится, помни. – в купе, или в номере –

Каждое слово и звук...

Входишь в ОВИР, чтобы выйти в Ганновере

И оглядеться вокруг...

.

Поезд отправится дальше, до Кёльна,

И – закружит карусель...

Быстро привыкнешь и будет небольно:

Вена... Лозанна... Брюссель...

.

Что же терять мне, колымскому школьнику? –

Нет, ничего мне не жаль.

Катится глобус по полю футбольному –

Бостон, Мадрид, Монреаль...

.

В этом таланте есть что-то порочное –

Всюду быть – в меру – своим...

Вот и кончается повесть о Родине –

Мюнхен... Иерусалим.

.

Небо закатное, серое, мутное,

Вот – обагрились края...

.

...Дай задержаться же, хоть на минуту мне,

Господи, воля Твоя...

.

.

3.

Ни прощенья, ни прощания –

Так, отныне, мне и жить...

В русской церкви, здесь, в Германии,

Панихиду отслужить...

.

Вспомнить давнее, забытое

И коснуться лба рукой:

Душу, Господи, рабы Твоей

Со Святыми упокой...

.

Мать в Тебя, Спаситель, верила, –

Ты уж, там, своим вели,

Чтоб открыли Твои двери ей,

Во дворы Твои ввели...

.

Сердце бедное, разбитое

Везут зимнею Москвой...

Душу, Господи, рабы Твоей

Со Святыми упокой...

.

И прости грехи ей вольные

И невольные – сполна

Здесь отмучилась, довольно ей –

Не война, так Колыма...

.

И последний снег кружит над ней,

Над холодною щекой...

…Душу, Господи, рабы Твоей

Со Святыми упокой...

.

Тень от берега отчалила...

...Дай ей угол где-нибудь,

Где ни боли, ни печали нет –

Дай ей, Боже, отдохнуть...

.

Небо темное, закрытое,

Над безмолвною рекой... ...

Дущу, Господи, рабы Твоей

Со Святыми упокой...

.

.

4. ПОЭТ

.

Тяжек сон его... Потаскан и помят.

С губ срывается со спящих только мат...

.

Просыпается – лицо в слезах, но ведь –

Что же может в п у с т о т е еще болеть?..

.

...Так скрипит зубами ночью инвалид;

Так нога, которой нет давно, болит...

.

...Что ж к окну приник он, белого белей? . .

Что ж он ищет в этом небе, дуралей?..

.

...Тот же лист бумаги, белый, непочат...

Те же птицы, оголтелые, кричат...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

...И мычит, грудную клетку потроша

Ведь недавно там жила еще Д у ш а...

.

.

5.

...И забудь, не думай, не жалей;

Возвращаться – вдвое тяжелей...

.

Сердце... сердце плачет и дрожит

В той стране, где мать в земле лежит…

.

Отболит, отноет, отожжет...

В той стране никто тебя не ждет...

.

Но и эта теплая вода –

В н и к у д а дорога, в никуда...

.

.

6.

«...Дым... березки... берег узкий...» – что за бред?

Я не помню, кто я – русский, или нет.

.

«...Птицы звонче, небо ближе там...» – вранье! –

Точно так кричит кричит в Париже воронье.

.

И тоски («родные пни... закат-рассвет...») –

Нету, брат мой.

Не было

и нет.

.

.

7.

Есть в нашей жизни, приятель,

Много приятных занятий:

Можно, в красе несказанной,

Жить где-нибудь под Лозанной,

Слушать лесное молчанье,

В Альпах гуляя ночами

И размышляя о вечном...

Иль – целовать бесконечно

Вечером огненно-розовым

Женщину в доме над озером...

Так же приятно, однако,

«Взять» ювелирный в Монако

И в боливийском Аполо

Прятаться от Интерпола...

Можно на аэроплане

В гости летать к далай-ламе,

Или – на свадьбу, для смеха,

Рухнуть на озере Эхо,

Перемигнувшись украдкой

С юной невестой-мулаткой...

Можно в кафе придорожном

В Праге...

Дa многое можно!

Всё может, друг, получиться,

Если ты будешь учиться:

Надо уметь целоваться

И – темноты не бояться.

.

.

8-9. К КАТРИН

I

.

Mais si tu reviens...

...Quand la brume voile la soirée –

L'automne jouit des nuits plus longues

Pour savourer des baisers infinis et m û r s

Et le feu sera allumé…

K.

.

...Ты грустна – всё дело в этом;

Ты живешь прошедшим летом,

Солнцем в озере твоем,

И прогулками вдвоем,

И июльскою листвой...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…Пуст почтовый ящик твой.

.

По ночам дождя волокна

Заволакивают окна,

День – и короток, и хмур...

.

Это осень, mon amour...

.

II

...Птицы – стаями ли, семьями

В небеса летят осенние,

Ах ты, счастье голубиное! . .

...Отпусти меня, любимая...

.

Алым серое окрасится,

На душе тоска, а на сердце

Грусть лежит неодолимая...

...Не держи меня, любимая...

.

Лес бормочет и качается,

Там, где в небе он кончается

Точка, еле уловимая...

...Не ищи меня, любимая...

.

.

10

.

«...Между Локрами и Вавилоном...»

.

...По морю, посуху, по лесу,

Par avion или поездом,

Тропами скользкими, мокрыми,

Меж Вавилоном и Локрами,

Между судьбой и иллюзией,

Меж Колымою и Грузией

С винным устойчивым запахом,

Между Востоком и Западом,

Между крестом и драконом,

Между холстом и законом,

Былями и – небылицами,

Между любимыми лицами –

Нежными, скорбными, мудрыми;

Между Москвой и Бермудами,

Ригой, «Святою Еленою»,

Между Парижем и Веною

Схваченный трижды полицией…

.

...Между Катрин и Патрицией.

.

.

l l.

.

Жар от печки теплым ворсом

Нас укутает с тобой...

Ночь качает в море остров

Ветер воет над трубой...

.

Ночь окрашивает звезды

Белизною меловой,

И качает птичьи гнезда

Ночь над бездной мировой...

.

Передышка ли, затишье...

Обними ж сильней меня

Под последней в мире крышей,

У последнего огня...

.

.

12. ДИДОНА И ЭНЕЙ

.

...Еще вчера лишь – гость, любовник, бражник,

Завоеватель сердца и венца...

...Стоит Дидона на дворцовой башне

И взглядом провожает беглеца...

.

…Вчера лишь – наваждение, мираж ли? –

Впервые подвели его к крыльцу...

...Стоит Дидона на дворцовой башне

И смотрит вслед безумцу и глупцу...

.

... И мерный звук шагов его вчерашних

Еще разносит эхо по дворцу...

...Стоит Дидона на высокой башне,

Размазывая слезы по лицу...

.

.

13. ПРОЩАНИЕ С ДОН КИХОТОМ

.

...Дух бессмертный ведет твою бренную плоть –

На рассвете уйдешь, на закате ль –

Да хранит тебя, Рыцарь, в дороге Господь

И Пречистая Божия Матерь...

.

...Сладок черствого хлеба последний ломоть...

В ночь уходит последний мечтатель...

...Да хранит тебя, бедный мой Рыцарь, Господь

И Пречистая Божия Матерь...

.

Слышен голос далекий – и в голосе скорбь –

В шуме битвы ли, в грома раскате ль...

...Да хранит тебя Санчо в пути, и Господь,

И Пречистая Божия Матерь!..

.

.

14.

Т.

...И защититься больше нечем

От всех обид и одиночеств,

Как сесть к огню в ненастный вечер,

Открыть «Египетские ночи»...

.

ответить

ответить