Я не знаю, куда себя деть...

Там – нельзя мне пить.

Здесь – нельзя мне петь.

Я слежу из себя за собою

и вою...

Я уйду в малиновый квадрат

Светлячков, на холст переведённых,

В шитый шёлком черно-красный плат

Отдалённых северных районов,

В бересту их пёстрых говорков,

В завитки высоких караваев,

В голоса литых колоколов,

Что меня так долго провожают.

Поднимусь на хилом стебельке,

Огляжусь и про себя отмечу,

Вот, мол, где-то понесли к реке

Коромысел согнутые плечи,

Там слышна пастушечья свирель,

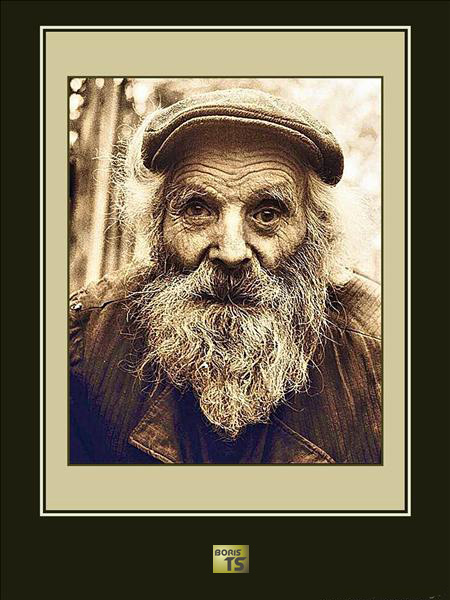

Тут старик на берегу рыбачит...

А земля всех ближе – колыбель,

Над которой, может, кто-то плачет.

Я ускользаю. Скользкий тип...

Хотя не против вовсе,

что нет тебе и тридцати,

а мне уж сорок восемь.

К тебе стремясь, я от тебя

отталкиваюсь. Это

моё, иначе говоря,

спасительное эго.

Тебе – цвести. А мне грустить

о чём-нибудь зимою.

Почём поэты на Руси?

Намаешься со мною.

Потом утешишься назло

сегодняшней, увы, мне...

Кто вёз, тому и повезло,

а я запомню имя.

И с высоты пустых утрат,

из окон Вавилона,

тебе я, выпивший с утра,

скажу чуть-чуть влюблённо -

Была! И этому хвала

в дурацком настоящем...

А говорят: «Скажи халва,

во рту не ста-а-а-нет слаще!..»