Над озером туманом снег

Всё падает на водный глянец

И кажется что дряхлый старец

Когда-то буйный печенег

Приник седою бородою

К спасительному роднику.

И растворяет боль водою.

Он много видел на веку.

Он в том тумане слышит топот

Гнедых оседланных коней.

И чудится, что конский пот

Ещё не смыт с тугих ремней

И что туман, только затишье

Пред битвой. И над страхом тел

Уже присутствует всевышний

Он строг и бледен будто мел.

А снег ложился на курганы

И с ним смешалась седина

Последний раз, припомнив раны,

Старик сказал: «Моя вина».

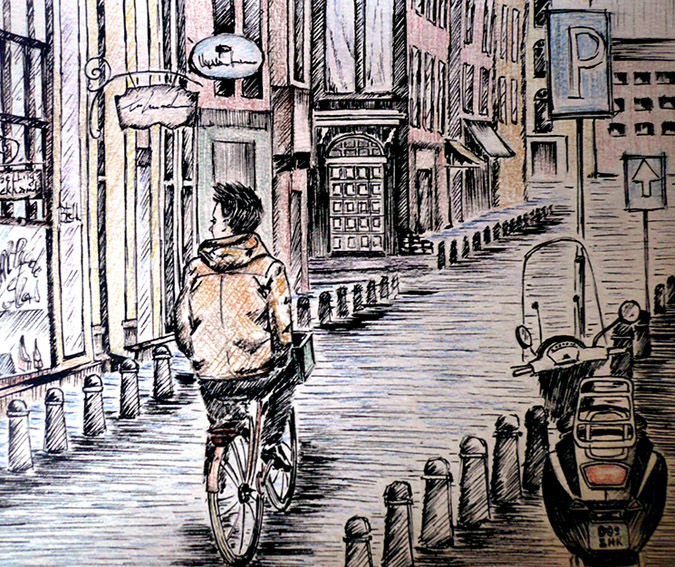

И вдоль туманных берегов

Мне кажется, бредёт старик.

Он в белой шубе, он велик,

Он память Киевских веков.

.

* * *

"Литературный институт

блудит жеманными поэтами..."

Эд Побужанский "ЛИТИНСТИТУТ"

Не получился, Эд,

Из Вас большой поэт.

И маленький поэт –

Не получился, Эд.

И стоит вряд ли тут,

Винить Литинститут.

.

с полдороги завернуть пол-дороги не отмеряв

таковым избрался путь

«крестик-нолик» "верь-не верю"

от себя бежать устав

радуешься каждой встрече с преломлением зеркал

потому что недалече

главное

как обзовёшь так и плавает по мира

луже правда это ложь будто суженый не милый

отхлебнув свои полста

начинаешь снова верить в совпадения зеркал

преданности на доверье

возвращаешься на бал с корабля

по сеньке шапку видно верно выбирал

с пол дороги без оглядки

На книжной полке за стеклом

Хранится толстый том,

А в томе том сидит фантом

С хвостом и животом.

В пространстве тесном и пустом,

Придавленный листом,

Сидит невидимый фантом

И думает о том,

Как хорошо часу в шестом

Под розовым кустом

Играть березовым прутом

С каким-нибудь котом.

Сидит фантом, зевает ртом,

Скрипит своим хребтом,

А в синем море золотом

Плывет корабль с винтом.